|

Nell'architettura di von Neumann la componente più importante,

dopo la CPU, è la memoria. Questa deve permettere di conservare non solo le

informazioni da elaborare ma deve consentire la memorizzazione anche del codice

del programma in esecuzione. Inizialmente, la costruzione di unità di memoria

anche di pochi Kbyte rappresentò un grosso problema. Per la costruzione delle

unità di memoria furono quindi sperimentati vari tipi di dispositivi basati su

diversi principi e un po' alla volta si individuarono le tecnologie adatte per

la realizzazione di memorie sempre più capienti e veloci.

La memoria dei

calcolatori si divide in due grandi categorie: memoria centrale (o primaria) e

memoria di massa (o secondaria). La prima è una memoria veloce direttamente

utilizzabile dalla CPU per eseguire le operazioni, mentre la seconda è una

memoria più lenta su cui la CPU non può lavorare direttamente, ma disponibile in

grande quantità. I costi di produzione della memoria centrale sono maggiori di

quelli per realizzare memoria secondaria, pertanto al fine di ottenere un buon

compromesso tra costi e prestazioni i calcolatori dispongono in generale più di

memoria secondaria che non di memoria centrale. Infine, poiché i dispositivi

impiegati attualmente per la memoria centrale non permettono di conservare i

dati memorizzati dopo che il calcolatore è stato spento, le informazioni vengono

conservate nella memoria secondaria in grado di mantenersi inalterata anche con

il calcolatore spento. |

|

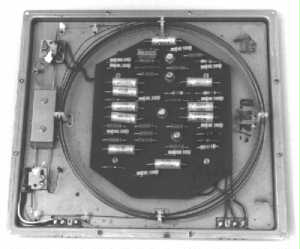

Fig. 101. Circuito dimostrativo:

memoria per un singolo bit realizzata con un relè passo-passo. Anche un semplice

interruttore può funzionare come memoria: nello stato chiuso memorizza un 1

mentre nello stato aperto memorizza uno 0. Nei primi calcolatori venivano

utilizzati come memorie anche semplici interruttori, dato il loro costo molto

ridotto. L'inconveniente principale di questo tipo di memoria è rappresentato

dall'impossibilità di modificare automaticamente lo stato dell'interruttore

durante il funzionamento del calcolatore poiché tale operazione deve essere

svolta manualmente. Pertanto, un simile dispositivo può essere impiegato

unicamente come memoria a sola lettura. Per avere una memoria "scrivibile"

durante l'esecuzione di un programma possiamo sostituire il semplice

interruttore con un relè. In questo caso lo stato dell'interruttore può essere

commutato mediante un opportuno segnale elettrico. Ad esempio, la memoria del

calcolatore Z3, realizzato da Zuse, era costituita da 1408 relè. Per realizzare

memorie di questo tipo è possibile utilizzare anche particolari relè, chiamati

relè passo-passo. In questo, caso il relè può rimanere in uno qualsiasi dei due

stati anche se la bobina non è percorsa da corrente elettrica. Il relè cambia

alternativamente stato solo ogni volta che giunge alla bobina un singolo impulso

elettrico. |

|

|

Fig. 102. Flip-flop a valvole

termoioniche di elaboratore Burroughs (anni '50). Il flip-flop costituisce una

memoria elementare e può essere costruito combinando insieme alcune porte

logiche. Nei primi calcolatori questo tipo di memoria, costruito dapprima con le

valvole termoioniche e poi successivamente con i transistor, veniva utilizzato

solo per realizzare le memorie interne della CPU (ossia, i registri) molto

veloci. |

|

|

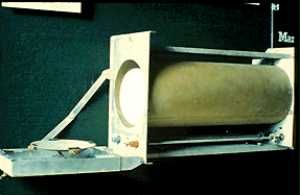

Fig. 103. Memoria magnetostrittiva –

Olivetti (seconda metà degli anni '60). Le linee di ritardo rappresentano uno

dei metodi impiegati nel primi calcolatori elettronici per memorizzare le

informazioni. Inizialmente, queste memorie erano basate sulla propagazione di

suoni lungo tubi riempiti di mercurio. La memoria magnetostrittiva, inventata

nel 1951, rappresenta un successivo perfezionamento delle linee di ritardo a

mercurio. |

|

|

Fig. 104. Memoria a tubi catodici

(tubi di Williams). La memoria a tubi catodici, realizzata in Inghilterra da

F.C. Williams e T. Kilburn tra il 1946 e 1947, permise per la prima volta di

realizzare memorie ad accesso diretto in cui ogni bit è accessibile nello stesso

tempo e indipendentemente dalla sua posizione. Queste memorie furono

sperimentate per la prima volta nel calcolatore Manchester Mark I. |

|

|

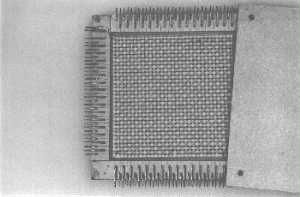

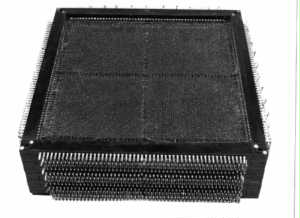

Fig. 105. Memoria a nuclei da 1 Kbyte

(anni '60). Intorno al 150 si cominciò a sperimentare la memoria centrale del

calcolatore mediante la tecnologia a nuclei di ferrite, inventate

indipendentemente da J. Forrester e A. Booth. Le memorie a nuclei

rappresentarono il primo tipo di memoria (centrale) veramente affidabile e

costruibile in grande quantità rispetto a tutti i dispositivi precedenti. Il

primo calcolatore elettronico a essere dotato di memoria a nuclei (1952) fu il

Whirlwind, progettato dallo stesso Forrester presso il MIT. Questo tipo di

memoria è stato ampiamente utilizzato fino ai primi anni '70. |

|

|

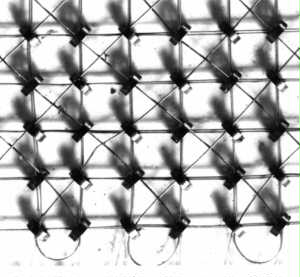

Fig. 106. Ingrandimento di una

memoria a nuclei. Le memorie a nucleo magnetico sono costituite da matrici

composte di piccoli anelli di ferrite. La magnetizzazione dei nuclei (secondo

due possibili direzioni di magnetizzazione) permette di memorizzare in ogni

singolo nucleo un bit di informazione. Ogni nucleo di ferrite, mediante i fili

elettrici che lo attraversano, può essere selezionato e magnetizzato in uno dei

due sensi e può così registrare convenzionalmente un 1 o uno 0. |

|

|

Fig. 107. Blocco a 6 piani di memoria

a nuclei. |

|

|

Fig. 108. Memoria da 256Kbit,

realizzata mediante un circuito integrato a tecnologia CMOS. A partire dai primi

anni '70 la tecnologia dei semiconduttori permise di realizzare memorie molto

veloci mediante i circuiti integrati. Nel giro di pochi anni queste nuove

memorie hanno sostituito le memorie a nuclei. |

|

|

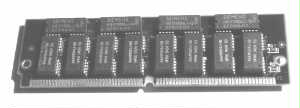

Fig. 109. Memoria da 8 Mb (personal

computer, 1994), realizzata mediante circuiti integrati. |

|

|

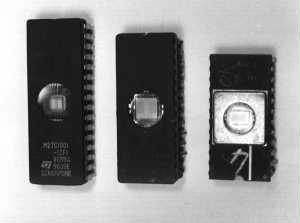

Fig. 110. Memorie a sola lettura

EPROM. Le EPROM sono un altro tipo di memoria veloce, inventate nel 1971 presso

la Intel da D. Frohman, che le concepì come un mezzo economico per immagazzinare

programmi (firmware) per microprocessori. Benché il contenuto di queste memoria

possa essere modificato, esse servono per conservare informazioni per lunghi

periodi. |

|

|

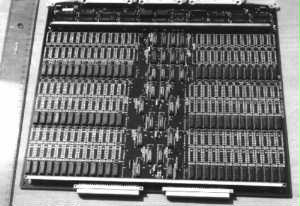

Fig. 111. Scheda di memoria da 2 Mb

(calcolatore Siemens, 1988). |

|

|

Copyright 1999-2001 Paolo Giangrandi - realizzazione web

Tecnoteca s.r.l. |